税收洼地注册公司异地经营风险全景解析

随着我国区域经济发展战略的深入推进,各地政府为吸引投资推出的税收优惠政策催生了大量"税收洼地",近年来,企业利用税收洼地注册空壳公司进行异地经营的模式持续升温,这种操作模式在降低税负的表象下,实则潜藏着多重法律风险和经营隐患。

税收洼地政策本质与异地经营典型模式

税收洼地的形成源于地方政府为发展区域经济推出的财政返还、核定征收等特殊政策,2025年财政部数据显示,全国共有127个县区级行政区划存在明显的税收返还政策差异,典型操作模式表现为: 1. 在低税负地区注册多个空壳公司 2. 将业务合同、资金流水人为拆分转移 3. 通过关联交易转移利润 4. 实际经营场所与注册地完全分离某跨境电商企业案例显示,其在西部某园区注册的10家子公司,实际办公人员均集中在东部总部,全年开票金额超5亿元却未在当地产生任何实质性经营痕迹。

工商登记与税务登记合规性风险

根据《公司登记管理条例》第二十九条规定,公司变更住所需在迁入新住所前申请变更登记,异地经营行为已构成: 1. 注册地址与实际经营地址不符的行政违规 2. 未按规定办理税务登记变更的违法行为 3. 工商信息公示不实的信用风险2022年市场监管总局通报的3.2万例地址异常企业中,有68%涉及异地经营问题,这些企业不仅面临最高10万元的行政处罚,更会被列入经营异常名录,直接影响招投标资格和银行信贷。

增值税专用发票管理刑事风险

最高人民法院司法解释明确,没有真实交易背景的开票行为构成虚开发票罪,税收洼地空壳公司常出现: 1. 进销项严重不匹配(如某园区企业进项90%来自外省) 2. 资金回流路径异常 3. 物流信息与开票内容不符2025年江苏某市破获的虚开增值税专用发票案中,犯罪团伙利用3个税收洼地注册42家空壳公司,累计虚开发票金额达23亿元,主犯最终被判处无期徒刑。

企业所得税转移定价稽查重点

税务机关通过"三流一致"原则(合同流、资金流、物流)核查关联交易定价合理性,重点监控指标包括: 1. 关联交易占比超过50% 2. 利润率显著低于行业平均水平 3. 无形资产转让定价异常 4. 大额服务费支付缺乏合理依据某上市公司将研发中心设在税收洼地,却将90%的研发人员工资列支在东部总部,最终被税务机关调增应纳税所得额1.2亿元,补缴税款及滞纳金合计3800万元。

个人所得税核定征收滥用风险

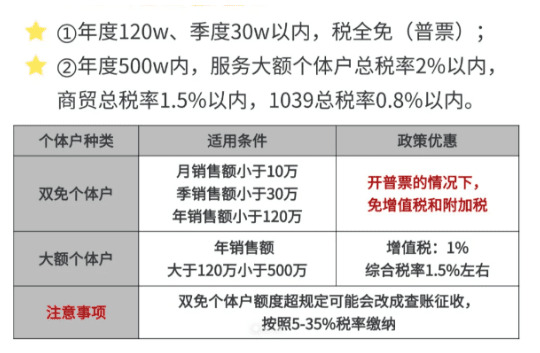

部分园区针对自然人代开发票实施核定征收政策,但实际操作中常见: 1. 将劳务报酬转化为经营所得 2. 拆分收入逃避累进税率 3. 虚构业务场景套用优惠政策

2025年浙江某网红通过税收洼地工作室转移个人收入4800万元,最终被税务机关认定为偷税,追缴税款及罚款合计2100万元,该案例引发文娱行业全面税务自查。

财政返还政策的不确定性风险

地方政府承诺的税收返还存在三大隐患: 1. 政策有效期短(平均2-3年) 2. 兑现流程复杂(某企业实际到账率仅承诺的60%) 3. 政府财政偿付能力波动东北某开发区2021年因财政困难单方终止税收返还协议,导致23家企业集体诉讼,虽然最终获得部分补偿,但造成的现金流危机已导致5家企业破产。

跨区域税务稽查协同机制影响

金税四期系统构建的"全国税务稽查指挥平台"实现: 1. 企业全票面信息实时监控 2. 跨省交易数据自动比对 3. 关联企业图谱智能分析2025年粤港澳大湾区开展的跨区域联合稽查行动中,通过大数据分析发现132家企业存在"注册在A地、运营在B地、资金在C地"的异常架构,追缴税款逾15亿元。

合规经营框架下的筹划建议

1. 实体化运营构建:在税收洼地设立真实办公场所,配置必要人员设备 2. 业务合理分割:按照地域特性分配研发、生产、销售职能 3. 完善文档管理:保存完整的合同、物流、资金凭证 4. 定期税务健康检查:每季度进行业务实质与税务处理匹配性评估 5. 动态跟踪政策:建立地方财政健康状况评估机制某智能制造企业通过在西部税收洼地设立实际研发中心,配套30人技术团队和2000平米实验室,既享受15%企业所得税优惠,又通过合规的研发费用加计扣除实现综合税负降低42%。

税收洼地政策发展趋势预判

1. 财政部将建立税收优惠政策备案审查制度 2. 地方财政返还比例不得超过留成部分的70% 3. 实施"实质经营"负面清单管理 4. 推行电子营业执照跨区域核验 5. 建立全国统一的反避税信息共享平台2025年即将实施的《税收征管法修订草案》特别新增"经济实质条款",要求企业优惠资格与实质经营能力直接挂钩,预计将重塑整个税收洼地产业格局。

(本文结束)

专业税筹师定制税务筹划方案!

复制微信号