税收返还争议诉讼案例,企业如何避免掉进退税陷阱?

税收返还是国家为了鼓励特定行业或行为出台的优惠政策,对企业来说就像一笔"意外之财",但现实中,这笔钱有时会引发企业与税务部门之间的激烈争议,甚至闹上法庭。当企业期待已久的"退税红包"突然落空,往往意味着背后隐藏着复杂的政策理解分歧或操作疏漏。 我们就通过几个真实诉讼案例,看看这些"红包"是怎么飞走的,企业又能从中吸取什么教训。

📌 案例一:"资料不全"遭拒,企业怒告税务局

背景: 东南沿海某新能源设备制造公司(简称"阳光科技"),2025年投入巨资研发新一代高效太阳能电池板,根据当地鼓励高新技术产业发展的政策,其研发费用可享受高比例税收返还,公司财务部辛辛苦苦整理了一整年的研发项目资料、费用归集表和专项审计报告,信心满满地提交了退税申请。

争议焦点: 税务局在审核后发来一纸《不予退税决定书》,核心理由是:"研发活动佐证材料不完整,关键核心技术说明及阶段性成果报告缺失,无法清晰界定研发费用的真实性及与政策要求的匹配性。"

企业反应: 阳光科技懵了!他们认为自己提交的审计报告和项目立项书已经很充分了,税务局这是"鸡蛋里挑骨头",内部自查发现,确实有几份实验记录和中期评审会议纪要在提交时遗漏了(可能是归档混乱或认为不重要),公司高层震怒,认为税务局要求过于苛刻,决定提起行政诉讼。

诉讼过程 & 法院观点:

- 举证责任: 法院明确,企业是申请退税的受益方,负有主要的举证责任,需提供完整、清晰、符合政策规定的证明材料,税务局有审核权,但并非无限责任。

- "完整性"标准: 法院审查了政策文件,发现确实要求企业提供能全过程、多维度证明研发活动真实性的材料,仅靠审计报告和立项书,确实难以全面反映研发的具体过程、技术难点突破和阶段性成果(这些都是判断是否符合"高新技术"标准的关键)。

- 程序瑕疵: 法院也注意到,税务局在初审时仅做了简单书面审查,未就材料缺失问题与企业充分沟通、要求补充,程序上有一定瑕疵,但这不构成推翻"材料不全"这一核心事实的理由。

结果: 法院最终驳回了阳光科技的诉讼请求,但建议税务局在今后审核中加强前期沟通和指导。

血泪教训:

- 吃透政策细节是基础: 别只看"可以返税"几个字,深挖对证明材料的具体要求清单,一条一条对照准备。

- 日常管理是关键: 研发费用归集、项目过程记录(实验记录、会议纪要、测试报告、阶段性评审)必须像管理合同一样严格归档,临时抱佛脚必然手忙脚乱。

- 主动沟通别怕麻烦: 提交前或初审阶段遇到疑问,立刻、主动找专管员沟通确认,比收到《不予退税决定书》后再打官司强百倍。

📌 案例二:政策"文字游戏",地方解读引风波

背景: 某省为促进软件产业发展,出台政策:"对本省新认定的'重点软件企业',自认定年度起,三年内缴纳的增值税地方留成部分(40%),由财政全额返还。" 一家刚获得认定的软件公司"智创未来"(简称"智创"),在享受了第一年的返还后,第二年却被告知不再符合条件。

争议焦点: 税务局依据省财政厅一份内部《执行口径》解释:"'重点软件企业'资格实行年度动态复审,未能通过复审的年度,不再享受返还。" 而"智创"在第二年复审时,因一项技术指标未达标,被取消了资格,税务局据此停发了第二年的返还。"智创"认为:政策原文只说了"自认定年度起,三年内",并未明文规定必须每年复审合格,省厅的《执行口径》是擅自加码,损害了企业权益。

诉讼过程 & 法院观点:

- 政策层级与解释权: 法院审查发现,省政府发布的政策原文确实比较原则性,省财政厅作为具体执行部门,有权制定更细化的操作规则(《执行口径》),前提是不违背上位政策精神和目的。

- "动态管理"的合理性: 法院认为,高新技术企业、软件企业等资质本身具有时效性(技术发展快、市场变化大),设定年度复审机制以确保享受优惠的企业持续符合条件,符合政策鼓励"真正有实力企业"的初衷,具有合理性。

- 信赖保护原则: "智创"主张基于政策原文产生了"三年返还"的信赖,法院认为,政策本身未承诺"一经认定、三年无忧",且《执行口径》在首年返还前已下发(虽然企业可能未及时关注),政府已尽到一定告知义务。

结果: 法院支持了税务局的决定,驳回"智创"的诉讼请求。

血泪教训:

- 警惕"政策原文"与"执行口径"的差异: 不要只看红头文件,务必找到官方发布的最新、最全的操作指引、解答或解读(常在税务局官网或财政厅网站发布)。

- 资质类优惠≠一劳永逸: 涉及"高新技术企业"、"双软认证"、"技术先进型服务企业"等资质的优惠,务必关注资质的有效期、维持条件和可能的年度复审要求。

- 建立政策动态跟踪机制: 指定专人(财务或政策研究岗)定期关注主管税务局网站、财政官网、行业协会通知,政策执行细则的变化往往悄无声息却影响巨大。

📌 案例三:"身份"遭质疑,百万返税"飞"了

背景: 一家位于国家级经济技术开发区的环保工程公司"绿源环境"(简称"绿源"),主要为工业园区提供污水处理设施建设和运营服务,根据开发区特有的招商引资政策,"对区内从事环保产业的企业,其缴纳的企业所得税开发区留成部分(约20%),前五年按100%返还。" "绿源"一直据此享受返还,第五年,税务局在稽查中发现疑点。

争议焦点: 税务局认定"绿源"的核心业务实质是"建筑工程施工"而非"环保产业",理由是:其合同绝大部分金额体现在土建、设备安装上;其核心技术团队薄弱,主要依靠外包设计;运营维护收入占比极低(<10%),税务局发出《税务处理决定书》,要求绿源"退回前四年已享受的企业所得税返还及滞纳金,金额高达数百万元!

企业反应: "绿源"如遭晴天霹雳!他们认为公司名称、经营范围、项目内容(污水处理厂)都明确指向环保产业,招商引资时开发区管委会也认可其符合条件,公司认为税务局是"事后翻脸",曲解政策,坚决提起诉讼。

诉讼过程 & 法院观点:

- "实质重于形式"原则: 法院明确指出,税收优惠资格的认定,不能仅看营业执照上的经营范围或公司名称,必须穿透看企业实际从事的主要经济活动、收入构成、核心技术能力等。

- "环保产业"的界定: 法院参考了国家统计局《战略性新兴产业分类》等权威文件对"环保产业"的界定,强调其核心应围绕污染治理、资源循环利用技术研发、装备制造及专业化运营服务。"绿源"的收入绝大部分来源于传统的土建安装,运营维护占比过低,未能体现环保产业的技术服务核心特征。

- 招商承诺的效力: "绿源"主张开发区招商部门当初的承诺,法院认为,招商部门无权最终解释和决定税收政策的具体适用,最终认定权在税务机关,招商承诺不构成法定的信赖保护依据。

结果: 法院支持了税务局的决定,判令"绿源"补缴已返还的税款及滞纳金。

血泪教训:

- 对自身业务"定性"要极度谨慎: 不要想当然地认为自己属于某个"优惠行业"。深入研究国家、地方对该行业的官方定义和核心特征描述,对比自身业务模式、收入结构、技术能力是否真正契合。

- 商业模式设计要有"税务视角": 如果希望享受特定行业优惠,在业务开展初期,就应咨询专业财税人士,审视商业模式是否经得起"实质重于形式"的考验,案例中若"绿源"能提高核心技术服务和运营收入的占比,结果可能不同。

- 勿轻信"口头承诺": 招商人员的热情承诺不能替代政策条文和税务机关的最终认定。关键条款务必写入具有法律效力的投资协议,并明确各方责任。

🛡️ 企业如何避开"退税争议"的坑?实战指南

- 内控先行,证据为王: 建立专项优惠管理流程,从项目立项、费用归集、资料生成与归档(电子+纸质)、内部审核到最终申报,全程留痕,明确责任人,定期自查,把证明材料准备当作项目本身一样管理。

- 吃透政策,动态追踪: 不要满足于"知道有优惠"。精读原文,深挖细则,找到官方解读和问答,订阅税务机关的官方信息推送,加入相关行业协会获取动态,政策有模糊?主动书面咨询(并保留回复记录)。

- 专业加持,定期"体检": 重大税收返还申请前或对自身资质有疑虑时,聘请经验丰富的专业财税顾问或税务师进行合规性审查和风险评估,定期(如每年)对享受的税收优惠进行"健康体检",及时发现潜在问题。

- 沟通桥梁,顺畅搭建: 与主管税务机关(特别是具体负责的专管员)保持良好、畅通的沟通渠道,遇到疑问及时请教,提交材料前可非正式沟通确认要点,良好的税企关系有助于化解潜在争议于萌芽。

- "实质"经营,名副其实: 确保企业的实际经营活动和商业模式,与所申请优惠的政策目标、行业定义真正匹配,避免为了"蹭优惠"而进行名不副实的业务包装,经不起"穿透式"监管。

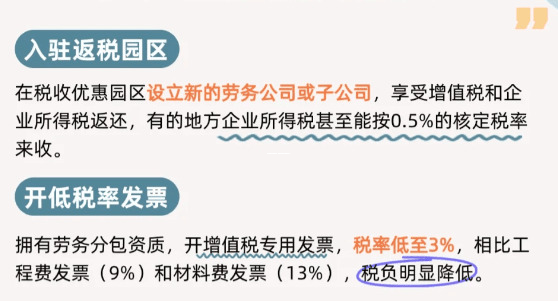

专业税筹师定制税务筹划方案!

复制微信号