园区返税,老板必懂的真金白银避坑指南,别让到嘴的鸭子飞了!

“老王,听说隔壁张总把公司注册到某某园区,一年省了好几十万税呢!真有这种好事?” “李会计,最近好多招商经理打电话说能给我们高额返税,靠谱吗?会不会是坑?”

如果你是企业老板或者财务负责人,最近肯定没少听说“园区返税”这个词,听起来像是天上掉馅饼的好事——政府主动给你“发钱”?真有这等美事?别急,今天咱就掰开了揉碎了,用大白话把“园区返税”这事儿给你讲透讲明白,让你既能抓住省钱的机会,又能稳稳避开那些看不见的“坑”。

园区返税?不是白拿钱,是政府的“招商大招”!

简单粗暴地说:园区返税,就是某些地方政府(主要是各种经济开发区、产业园区、自贸区等)为了吸引企业去他们那儿安家落户(注册经营),承诺把你交给当地财政的一部分税收,再按约定比例“返还”给你公司。 说白了,就是地方政府用自己“腰包”里的钱,给你发个“大红包”,降低你的实际税负。

- 为啥政府这么大方? 招商引资啊!地方政府也需要发展经济、增加就业、提升GDP,企业来了,不仅能带来直接的税收(即使返还一部分,剩下的也是净增),还能带动上下游产业、促进消费、提升区域活力,这可比光给土地优惠更有持续性和吸引力。

- 返的是啥税? 主要就是你公司交给地方国库的“地方留存”部分,我国税收是中央和地方共享的:

- 增值税: 中央拿50%,地方拿50%(省、市、区/县再分)。

- 企业所得税: 中央拿60%,地方拿40%(同样省、市、区/县分)。

- 其他小税种: 像城建税、教育费附加、地方教育附加、房产税、印花税等,基本都是100%归地方。

- 返谁的钱? 园区返给你的是地方政府自己分到的那块“蛋糕”里的一部分,不是动中央的钱,只要在政策允许范围内操作,合规性是有基础的(但具体操作方式差异很大,后面讲坑!)。

返税政策花样多,擦亮眼睛别迷糊!

不同园区,为了吸引不同行业、不同规模的企业,返税政策可谓“八仙过海,各显神通”,常见的有这几种“玩法”:

-

“按实缴比例返”:最主流、最透明

- 怎么玩: 你公司实际缴纳了多少属于地方留存的税收(比如增值税地方留存的50%部分),园区就按一个事先谈好的比例(比如返还地方留存的70%、80%甚至更高)返钱给你。

- 例子: 假设你公司某月增值税交了100万。

- 地方留存 = 100万 * 50% = 50万。

- 如果谈好返地方留存的80%,那你就能拿到:50万 * 80% = 40万 的返税。

- 优点: 清晰明了,多交多返,动力足。

- 注意点: 一定要搞清楚返的是“地方留存”的百分比,还是“全税”的百分比!两者差距巨大(全税100万的80%是80万,地方留存50万的80%是40万)。

-

“定额返还/奖励”:简单直接,适合新设或特定目标

- 怎么玩: 不看具体交了多少税,只要你把公司注册在园区,或者年纳税额达到某个门槛(比如年纳税50万以上),就一次性或分期给你一笔固定金额的奖励。

- 例子: “新注册企业,年实缴税金超100万元,一次性奖励10万元。”

- 优点: 门槛相对清晰,达到就给,确定性较强。

- 注意点: 金额通常不会特别大,主要起吸引注册的作用,要看清是“实缴税金”门槛还是“营业收入”等门槛。

-

“五免五减半”等所得税优惠:力度大,但门槛高!

- 怎么玩: 这通常是针对国家鼓励的特定产业(如集成电路、软件企业)或位于特定区域(如西部大开发地区、海南自贸港)的企业,由国家层面给予的企业所得税优惠,前5年免征企业所得税,后5年减按一定税率征收。

- 重点: 这不是地方园区自己能随便给的! 必须符合国家严格的产业目录和地域要求,门槛非常高,地方园区可能会叠加一些自己的奖励,但核心优惠是国家政策。

- 注意点: 千万别被忽悠!普通企业想靠园区拿到这种“五免五减半”,基本不可能,园区宣传时如果主打这个,务必核实企业自身是否符合国家规定的条件。

-

“核定征收”(谨慎!风险高!):曾经的“洼地”,如今慎入!

- 怎么玩: 本来税务局应该根据你的真实账目查账征税,但“核定征收”是税务局认为你账目不清(或符合特定条件),直接给你“核定”一个很低的利润率或者定额税,在特定时期、特定园区(尤其是个独、合伙企业),这曾被用来大幅降低个税(经营所得)甚至企业所得税。

- 现状与风险: 国家正在大力清理整顿! 税务总局三令五申要求逐步取消对一般企业的核定征收(尤其针对权益性投资所得),利用核定征收“避税”风险极高,极易被稽查、补税、罚款,甚至涉及刑事责任。除非你是非常小规模、符合规定的个体户等,否则强烈建议远离!

馅饼还是陷阱?这些“坑”老板必须门儿清!

园区返税看着美,但水很深,一不小心就容易掉坑里:

-

“画大饼”陷阱:承诺超高返还,无法兑现!

- 坑点: 招商人员为了拉你入驻,口头承诺“返还地方留存的90%甚至95%”!听着热血沸腾,但签合同时,要么比例写得模棱两可,要么附加一堆几乎不可能完成的条件(比如要求年纳税几千万),或者干脆合同里比例远低于口头承诺。

- 避坑: 所有承诺必须白纸黑字写在正式、具有法律效力的投资协议或扶持协议里! 明确返还的税种、计算基数(是地方留存部分还是全税?)、返还比例、返还时间(按月?按季?按年?)、兑现条件,口头承诺都是“浮云”。

-

“虚拟注册”/“注册式招商”的合规风险!

- 坑点: 你的实际经营地和员工都在A城市,仅仅为了拿返税,把公司注册地址(甚至开票、纳税)放到遥远的B园区,在当地没有实际经营场所、人员、业务,这就是典型的“虚开”风险!税务局对这种“注册型”、“开票型”公司高度敏感,极易被认定为虚开发票、转移利润,轻则补税罚款,重则涉及刑事责任。

- 避坑: 强烈建议实体经营! 如果园区有产业聚集优势,可以考虑把部分业务(如研发、销售中心)或新项目真正落地过去,有真实的办公场所、人员、业务发生,如果实在只能“注册”,务必咨询专业财税律师,评估风险,并确保业务真实、四流合一(合同、资金、发票、物流/服务流),风险极高,慎之又慎!

-

“兑现难”拖延症:钱迟迟不到账!

- 坑点: 说好季度返,结果拖半年;或者返还时以各种理由克扣(“你这部分税不符合政策”、“财政没钱了,再等等”)。

- 避坑: 协议里明确返还时限和违约责任! 了解园区财政实力和过往口碑,选择经济实力强、信誉好的成熟园区,多打听已入驻企业的实际返税体验。

-

“政策突变”风险:说没就没!

- 坑点: 地方领导换了,财政紧张了,国家政策收紧了(尤其对异地注册、核定征收的清理),原先的返税政策可能突然取消或大幅降低。

- 避坑: 协议中争取“保底条款”或“过渡期条款”。 了解政策是否有上级政府(省、市)背书,还是纯区县级行为(后者稳定性更差),关注国家财税政策动态,特别是对地方优惠政策的清理规范动向。

-

“服务费”猫腻:羊毛出在羊身上?

- 坑点: 有些中介或园区运营公司,会收取高额的“服务费”、“咨询费”、“管理费”,这些费用可能直接从你的返税款里扣除,最终你拿到手的钱大打折扣。

- 避坑: 明确所有费用! 问清楚有没有额外收费,谁来收,收多少,怎么收?最好在协议中约定返税是“净收益”,不含任何第三方费用,或者明确费用标准。

真想用好返税政策,这些“实战心法”请收好!

-

“知己”:先摸清自家底细。

- 我公司主要交哪些税?(增值税是大头?还是所得税?)

- 我公司现在的实际税负率大概多少?

- 我公司业务模式适合拆分部分到园区吗?有真实落地可能吗?

- 我的纳税规模大概在什么级别?(小规模纳税人和年纳税千万级企业能谈的条件天差地别)

-

“知彼”:深度调研目标园区。

- 政策稳定性: 该政策是区县自己定的?还是有省市级文件支持?出台多久了?有没有明确的执行期?

- 财政实力与信誉: 园区所在地方政府财政状况如何?过往企业返税是否及时足额?口碑怎样?(找已入驻企业聊聊最靠谱!)

- 产业定位: 园区重点发展什么产业?你的企业是否符合?符合主导产业往往能拿到更好的条件。

- 具体条款: 拿出放大镜看协议草案!税种、基数、比例、时限、条件、违约责任,一字一句抠清楚。

- 落地要求: 是否强制要求实体办公、人员社保在当地缴纳?要求达到多少营收或纳税额?

-

“合规”是生命线:别为省钱踩红线!

- 业务真实是底线! 杜绝纯粹为开票、转移利润的“空壳”操作。

- “四流合一”是关键! 合同、资金、发票、货物流/服务流必须清晰、匹配、可追溯。

- 财务规范是基础! 账目清晰、核算准确、依法纳税是享受任何优惠政策的前提,别本末倒置。

- 专业顾问不可少! 在签订协议和进行重大架构调整前,务必咨询专业的、懂最新税务稽查动态的财税顾问或律师,进行风险评估和合规筹划,这笔钱不能省!

-

“算账”要精明:别光看比例,要看实际到手!

- 把各种可能的费用(服务费、额外的房租、人力成本、差旅成本等)都算进去。

- 考虑资金的时间成本(返还周期长的,实际收益要打折)。

- 综合评估实际降低的税负比例和带来的潜在风险与管理成本。

真实案例算笔账(假设,请勿对号入座)

李总的科技公司(一般纳税人),年销售额约5000万,主要成本是研发和人力,增值税税负率大概4%,年缴增值税约200万;利润约500万,企业所得税按25%缴约125万,地方附加税费约26万(增值税的12%左右),年总税费约351万。

方案A(无返税): 老老实实在原注册地经营,年总税费支出 351万。

方案B(实体落地某园区):

- 该园区承诺:对增值税地方留存部分(50%)返还80%;对企业所得税地方留存部分(40%)返还70%。

- 李总在该园区租赁了实际办公室,将研发中心和部分销售团队迁入,业务真实落地,预计迁移后,该主体承担了公司60%的增值税和利润。

- 迁移主体年增值税 = 200万 * 60% = 120万

- 地方留存 = 120万 * 50% = 60万

- 返税 = 60万 * 80% = 48万

- 实际增值税负担 = 120万 - 48万 = 72万

- 迁移主体年企业所得税 = (500万 60%) 25% = 300万 * 25% = 75万 (假设利润同比例)

- 地方留存 = 75万 * 40% = 30万

- 返税 = 30万 * 70% = 21万

- 实际企业所得税负担 = 75万 - 21万 = 54万

- 迁移主体地方附加税费 ≈ 26万 * 60% = 6万 (假设同比例,且该园区无特殊附加返还)

- 迁移主体年增值税 = 200万 * 60% = 120万

- 迁移主体总税费支出 = 72万 (增值税实缴) + 54万 (所得税实缴) + 15.6万 (附加) = 6万

- 剩余在原注册地主体税费 ≈ 351万 * 40% = 4万 (粗略估算)

- 公司整体税费支出 ≈ 141.6万 + 140.4万 = 282万

- 比方案A节省 ≈ 351万 - 282万 = 69万

关键点: 李总节省了69万,但这是建立在 真实业务迁移、承担了额外的房租、人员成本(可能还有增加),且选择了一个信誉良好、政策兑现能力强的园区 的基础上,他公司整体税负率确实显著下降了。

常见问题快问快答(Q&A)

-

Q:返税的钱需要交税吗? A:目前普遍认为,地方政府给予的、具有专项用途或奖励性质的返还款项,如果符合规定条件(通常需要依据红头文件或协议),不属于企业所得税的应税收入,不需要缴纳企业所得税,但务必以当地税务机关最终认定为准,并在协议中争取明确条款。

-

Q:所有行业都能享受吗? A:不一定!很多园区有产业导向,比如优先支持高科技、制造业、现代服务业等,金融、房地产、高耗能高污染等行业可能受限或被排除,事先问清楚!

-

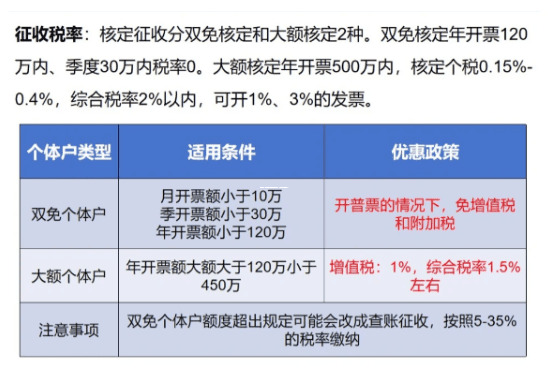

Q:个体工商户、个人独资企业能享受吗? A:有些园区针对个独、个体户也有政策,尤其是对核定征收(但风险前文已强调!)或小规模纳税人增值税返还,需具体咨询。

-

Q:政策会不会突然取消? A:有风险!地方政策变数相对较大,选择有上级背书、稳定性高的园区,签好协议锁定关键条款(如保底期),并持续关注政策动态。

-

Q:怎么找到靠谱的园区信息? A:官方渠道优先! 查询目标园区管委会的官方网站、官方公众号,警惕过度承诺的中介,参加地方政府举办的正式招商推介会,实地考察,与园区管理人员直接沟通。

结尾寄语:

园区返税,确实可以成为企业降本增效的一把利器,是真金白银的“政策红包”,但它绝不是简单的“占便宜”,更不是法外之地,它是一把“双刃剑”,用好了,如虎添翼;用不好,可能伤筋动骨。

作为老板,既要有敏锐性,积极了解和利用合法合规的政策红利;更要有定力,时刻牢记“合规”是生命线,坚决不碰虚开、转移利润的红线;同时有智慧,做好深度调研、精打细算、看清协议、管理好风险。

别被高比例冲昏头脑,也别因怕麻烦而错失良机。吃透政策、摸清门道、合规操作、稳健落地,才能真正让园区的“返税”春风,吹进你企业的“钱袋子”,助力行稳致远,把这篇文章收藏好,当个“避坑地图”,该出手时就出手,该谨慎时别含糊!你身边要是有个懂财税的“老友”,

专业税筹师定制税务筹划方案!

复制微信号