园区返税翻车?2025企业必知的三大政策红线!

“张总,您园区去年承诺的300万返税,今年怕是… 要重新核定了。”电话那头税务顾问的声音带着一丝谨慎的犹豫。

张总握着手机,笑容僵在脸上,他在长三角某知名产业园区的工厂刚扩建完毕,当初选址时,地方招商人员拍着胸脯保证的高比例税收返还,是他决定落地的最重要砝码,一年几百万的真金白银,足以覆盖不少运营成本,这通电话,像一盆冷水,把他浇了个透心凉。

张总的遭遇并非个例,2025年末,一份来自财政部的重磅文件(财预〔2025〕号,核心精神:严禁地方以任何方式变相返还税款)悄然落地,在依赖税收优惠招商的各类园区和企业间,投下了一颗深水炸弹,曾经被当作“香饽饽”的园区返税政策,风向骤变,一夜之间,“返税不返”成了悬在许多企业主头上的达摩克利斯之剑。

为什么突然“翻脸”?地方政府的“钱袋子”告急了!

过去,为了吸引企业入驻、拉动地方经济,不少地方政府使出浑身解数,税收返还”是最具诱惑力的筹码,简单说,就是企业按规定缴纳了增值税、企业所得税等中央和地方共享的税种后,地方政府再从自己分得的那部分财政收入中,“慷慨”地拿出一块返还给企业,这感觉,像极了买东西后店家偷偷塞给你的“私房折扣”。

但这种“折扣”打得太狠、太普遍,问题就来了:

- “寅吃卯粮”,财政窟窿越滚越大: 返还出去的可是实实在在的地方可用财力,企业越多、承诺比例越高,地方财政被掏空得越快,一些园区甚至陷入“招商越多、财政越困难”的怪圈。

- 不公平竞争,市场秩序被打乱: 拥有政策优势的园区企业,实际税负远低于合规经营的同业竞争者,这根本不是拼产品、拼服务,变成了赤裸裸的“拼爹”(拼谁拿到的政策好)。

- 中央财政被“薅羊毛”: 增值税、企业所得税大头是要上缴中央财政的,地方用自己分的小头做返还,看似“自掏腰包”,但企业基数大了,中央实际收到的税就少了,地方返还的越多,中央的“羊毛”被薅得越狠,这触及了国家财政安全和税收公平的底线。

国家出手了!最新的政策文件,措辞极其严厉:地方政府不得以任何形式(财政支出、奖励、补贴等)对企业缴纳税收进行返还或变相返还! 这是一条不能触碰的“高压线”。

“返税不返”?这些企业最“受伤”!

政策收紧,并非所有企业都会感受到同等“寒意”,以下类型的企业,尤其需要绷紧神经:

- “候鸟型”企业: 哪里政策好就往哪里飞,核心业务与当地关联度低,纯粹奔着高额返税而去,这类企业是政策重点清理对象。“经济实质”成为新的硬指标,你的研发、生产、销售、人员,真的扎根在这个园区吗?还是只是个“开票壳”?

- 高度依赖返税维持利润的企业: 返税金额占其利润大头,一旦返税取消或大幅缩水,企业利润表将瞬间“变脸”,甚至可能由盈转亏,这类企业的商业模式本身就可能存在风险。

- 轻资产、高流水型企业(如某些电商、贸易公司): 这类企业容易在多地设立主体,通过“转移定价”等方式将利润导流到高返税园区,新政策下,这种“税务套利”的空间被急剧压缩,税务稽查的重点也必然聚焦于此。

- 与地方政府签有“包税”协议的企业: 一些地方曾与企业签订协议,承诺固定金额或固定比例的税收返还(即“包税”),在新政下,这类协议很可能被认定为无效或无法履行,地方政府自身都面临审计和问责压力,曾经的“承诺”难以兑现。

“变通”与“对策”?小心踩中更大的雷!

面对严苛的新规,一些园区和企业可能不甘心,试图寻找“变通之道”,但请务必警惕,这些所谓的“对策”,风险极高:

- “财政奖励”换汤不药? 有些园区可能宣称:“我们不返税了,改为根据你对地方经济的‘贡献度’给予‘财政奖励’。” 听起来很美?但若所谓的“贡献度”核心依据仍是企业纳税额,本质上还是变相返税! 这种“换马甲”的操作,在财政、审计部门的火眼金睛下,极易被识破定性,后果严重。

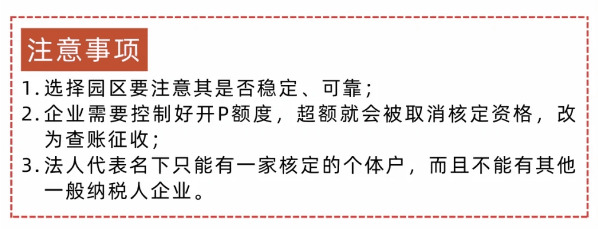

- “核定征收”死灰复燃? 对个体户、个独或小规模纳税人,过去有些地方滥用“核定征收”政策(即不按实际利润,而是按一个极低的比例或额度征税),达到变相超低税负的目的,新政对此同样严厉打击,核定征收的适用被大幅收紧和规范,想钻空子难上加难。

- “税收洼地”还能信? 某些偏远地区或新设园区,可能仍在宣传“特殊政策”。请务必核实其政策是否有上级财政部门的明确背书,是否在财政部备案清单内。 否则,很可能只是“镜花水月”,企业投入搬迁成本后,最终政策却无法落地,得不偿失。

企业自救指南:与其焦虑,不如夯实内功

与其在“返税不返”的恐慌中摇摆,不如将目光投向更长远、更可持续的方向:

- 彻底审视商业模式: 你的盈利模式是否建立在真实的商业价值和市场竞争力上?还是过度依赖税收优惠这根“拐杖”?是时候回归商业本质了。

- 拥抱真正的合规: 将“税务健康”提升到战略层面。梳理集团内关联交易定价是否公允? 业务流、合同流、资金流、发票流是否“四流合一”?是否存在历史遗留的税务风险点?聘请专业机构进行合规体检和优化(注意是“优化”而非“筹划”),在合法框架内降低风险、提高效率。

- 用足“阳光政策”: 国家鼓励的方向依然有大量税收优惠:

- 研发费用加计扣除: 科技型企业最高可按120% 在税前扣除研发费用。

- 高新技术企业15%优惠税率: 符合条件的企业,企业所得税率从25%降至15%。

- 重点扶持行业优惠: 如集成电路、软件企业、节能环保项目等,均有特定优惠。

- 区域性普惠政策: 如海南自贸港、粤港澳大湾区、西部大开发等国家战略区域,有整体性的、更透明稳定的税收政策支持。这些才是国家鼓励的、安全持久的“阳光红利”。

- 重新评估选址逻辑: 地理位置、产业链集群、人才供给、物流成本、营商环境(法治化、透明度、政府服务效率)等“硬指标”的权重应大幅提高,超越对短期返税的追逐,一个真正适合你业务长期发展的地方,带来的价值远非一时返税可比。

红利退潮时,方见谁在“裸泳”

园区返税政策的骤然收紧,如同一场突如其来的退潮,当潮水褪去,那些仅仅依靠“政策套利”生存的企业,终将暴露在现实的沙滩上,步履维艰。

税收,本质是企业和个人对公共财政应尽的义务,是维系社会运转的基石,当地方政府的“私房折扣”被明令禁止,当套利空间被政策铁腕压缩,企业真正比拼的,终究是产品的竞争力、服务的价值、创新的锐度,以及那份扎实耕耘的韧性。

与其焦虑地寻找下一个“税收洼地”,不如沉下心审视:我的企业是否拥有不可替代的价值?我的商业模式是否经得起阳光的审视?当所有企业都站在同一税收起跑线上,谁,才是真正能跑得更远的人?

张总挂掉电话后,办公室里陷入长久的沉默,窗外的生产线依然忙碌,但此刻他明白,依赖“返税输血”的日子结束了,他拿起笔,在笔记本上重重写下两个字:“研发”,或许,阵痛之后,真正的生机,才刚刚开始。

这轮政策调整,是您企业面临的挑战,还是转型的契机?

专业税筹师定制税务筹划方案!

复制微信号