园区返税变脸?最新规定解读与企业生存指南

大家发现没?最近不少企业老板在群里唉声叹气:“以前谈好的园区返税,怎么突然说不返就不返了?”、“招商的时候说得天花乱坠,现在翻脸比翻书还快!”这可不是个别现象,从长三角到珠三角,从传统工业园区到新兴的“税收洼地”,一股政策收紧的风暴正席卷而来。

中央这次真的动真格了!核心文件就是2025年夏天发布的《国务院办公厅关于进一步优化营商环境降低市场主体制度性交易成本的意见》(国办发〔2025〕20号),这份文件措辞相当严厉:“严禁地方政府在招商引资中通过与企业签订协议等形式给予税收返还等不当利益。” 注意,关键词是“严禁”和“不当利益”,这相当于给过去普遍存在的“税收返还”招商模式,贴上了违规的标签。

为什么国家要下这么大决心“断奶”?背后的原因很深刻:

- 地方财政顶不住了,债台高筑像“信用卡刷爆了”: 很多地方为了抢企业,承诺的返税比例越来越高,有的甚至达到地方留存部分的80%-90%!企业交税100万,地方实际只能留下十几万甚至几万块,长此以往,地方财政被严重“掏空”,哪还有钱搞基建、办教育、提供公共服务?寅吃卯粮,窟窿只会越来越大。

- 公平竞争被严重破坏,老实企业成了“冤大头”: 试想,同样的行业,A公司在享受高额返税的园区,实际税负可能只有5%;B公司在普通地区老实交税,税负25%,这生意还怎么做?完全扭曲了市场公平竞争环境,打击了企业靠真本事发展的积极性,国家税收政策的统一性和严肃性也受到严重挑战。

- “空壳”公司钻空子,扰乱经济秩序: 有些“聪明人”就专门钻这个空子,在税收洼地注册个壳公司,把利润转移过去享受返税,实际业务和就业根本没在当地,这种“注册经济”、“开票经济”对国家整体经济没有实质贡献,反而浪费了大量行政资源,助长了偷逃税行为。中央这次就是要挤掉这些“水分”,让税收真正反映经济价值。

政策收紧后,企业面临的“阵痛”实实在在:

- 利润“大缩水”,生存压力骤增: 尤其对于利润空间本身就薄如纸的制造业、传统商贸业,返税往往是支撑其微利的关键,政策一收紧,几十万甚至上百万的返税预期落空,可能直接让企业由盈转亏,老板们愁得睡不着觉,举个例子,某小型精密设备制造厂,原本依靠园区返还的增值税地方留存部分(约50万/年)维持运转和投入研发,政策叫停后,立刻陷入亏损边缘,被迫考虑裁员或搬迁。

- “税收洼地”吸引力暴跌,企业面临两难选择: 当初冲着高返税去的企业,现在核心优势没了,是咬牙硬扛成本上升?还是再次踏上寻找“新洼地”的征途?后者风险巨大,新地方政策也可能随时变,而且搬迁成本高昂(人员、设备、供应链重建),还可能影响客户关系。

- 地方招商“变脸”,承诺成空谈: 最让企业心寒的是,有些地方招商时拍胸脯保证长期稳定,甚至签了协议(尽管这类协议在中央清理范围内本身效力存疑),政策一来,立马“翻脸不认人”,之前的承诺成了一纸空文,企业投诉无门,法律维权也困难重重,吃了哑巴亏。

- 整体营商成本隐形上升: 返税本质上是地方政府用财政收入补贴企业,补贴停了,相当于企业的综合营商成本提高了,尤其对于那些将返税纳入长期财务规划的企业,冲击更大。

“一刀切”了吗?政策执行的“灰色地带”与地方智慧

政策方向是明确的“严禁”,但具体落地,各地情况千差万别:

- “老合同”怎么办?—— “新人新办法,老人老办法”? 这是最纠结的点,中央文件要求清理“不当”利益,但没明确说签了的合同一定无效,有些地方选择“新引进企业一律停止,存量已签合同协商处理或逐步退出”,企业手里有合同的,赶紧找园区谈判!但也别抱太大幻想,地方执行中央政策的压力很大。

- “产业扶持” vs “纯粹返税” —— 换个“马甲”行不行? 纯粹按缴税金额挂钩的“比例返还”是重点打击对象,但如果是基于企业对地方实际贡献(比如投资额、产值、就业人数、科技研发投入)的产业扶持资金、发展奖励、人才补贴,相对更容易被接受,操作空间也更大。聪明的园区开始“转型升级”,把“返税”包装成更合规的“产业政策奖励”,要求企业达到一定投资强度、解决本地一定数量就业、获得高新技术认证等,再给予奖励,这要求企业有真本事、真投入。

- “地方留存部分”的操作空间被极度压缩: 即使有些地方还想在法定权限内(比如针对一些小税种或非税收入)做点文章,空间也非常有限了,且面临随时被上级叫停的风险,大头的增值税、企业所得税地方留存部分,基本不敢再直接返还了。

企业自救指南:别再只盯着“返税”过日子!

大环境变了,企业思维必须升级:

-

立刻!马上!重新审视你的“园区依赖症”:

- 盘清家底: 算清楚你实际享受的返税是多少?占利润多大比例?政策收紧后,真实税负会飙升到多少?现金流还能撑多久?这是生存的基础判断。

- 读懂合同: 找出当年和园区签的所有协议、承诺函,看清条款细节(返还条件、比例、期限、是否有不可抗力或政策变更条款)、效力(是否经过合法程序?是否超越政府权限?)。赶紧找专业财税顾问或律师,评估合同有效性和维权可能性,别自己瞎琢磨!

- 主动沟通: 别等园区找你,主动联系招商部门或管委会,了解当地最新执行口径和对存量企业的处理方案,态度要诚恳,诉求要明确,也表达企业的实际困难,建立沟通渠道很重要。

-

拥抱“合规筹划”,告别“洼地依赖”:

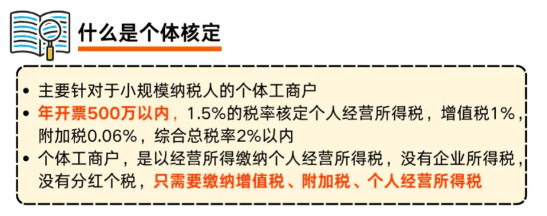

- 用好国家普惠政策: 这才是王道!高新技术企业15%优惠税率、小微企业优惠、研发费用加计扣除(最高100%甚至120%)、固定资产加速折旧、特定区域(如海南自贸港、西部大开发)政策、增值税留抵退税…… 这些是国家给的“阳光大道”,合法、稳定、长期。 很多企业根本没吃透、用足这些政策,研发加计扣除,很多符合条件的企业因为嫌申报“麻烦”或财务不懂而放弃,损失巨大。

- 优化业务模式和架构: 在合法合规前提下,审视集团架构、业务流、资金流、发票流,贸易企业能否优化供应链减少中间环节?制造企业能否将研发、销售等功能在集团内合理布局以适用不同区域政策?但切记,一切筹划必须以真实业务为基础,坚决杜绝“空壳”和“虚开”! 金税四期下,弄虚作假就是找死。

- 关注地方“产业奖励”,而非“税收返还”: 研究目标园区或企业所在地最新的、合规的产业扶持政策,重点看那些与固定资产投资、科技成果转化、总部经济、人才引进、节能减排等实际贡献挂钩的奖励,这些钱拿得更踏实、更长久,某地大力支持智能制造,对购买指定智能设备给予高比例补贴;另一地对引进博士人才的企业给予丰厚安家费,这些才是企业该争取的。

-

提升核心竞争力,把“内功”练扎实:

- 降本增效是永恒主题: 返税没了,倒逼企业狠抓内部管理,向管理要效益,优化生产流程、降低采购成本、提高人效、减少浪费,利用数字化工具提升效率。

- 创新驱动,提升附加值: 低利润、靠政策补贴生存的模式不可持续,加大研发投入,开发有竞争力的新产品、新技术,或者提升服务品质和品牌价值,把利润空间做出来,这才是抵御政策风险的终极武器。

- 谨慎评估搬迁风险: “打一枪换一个地方”找洼地的时代结束了,搬迁成本高,新地方政策也可能很快收紧,且频繁搬迁损害企业稳定形象和客户信任。除非有极其明确且合规的长期重大利益(如重大产业配套、核心市场区位),否则不要轻易为短期税收优惠而动。

地方政府也在“转身”:从“税收返还”到“真心服务”

聪明的园区管理者也明白,靠“返税”抢企业不可持续了,未来比拼的是:

- 真金白银的产业生态: 有没有完善的上下游产业链?有没有高素质的产业工人和技术人才?物流是否便捷高效?

- 实实在在的营商环境: 政府办事效率高不高?法治环境是否公平透明?市场监管是否合理?企业遇到问题能否有效解决?

- 精准有效的要素保障: 土地、能源(电力、燃气)、数据、融资渠道等关键要素,能否以合理成本保障企业需求?

- 专业贴心的企业服务: 是否真正懂产业?能否提供有价值的政策辅导、市场信息、人才对接、技术创新支持?

园区返税的“黄金时代”落幕了,这场清理风暴,短期看是企业的“阵痛”,长远看却是建立更公平、更健康、更可持续市场环境的必由之路,它逼迫所有参与者回归本质:地方政府要靠真服务、好环境吸引企业;企业要靠真本事、硬实力赢得市场。

别再幻想靠“返税”躺赢了。擦亮眼睛看清政策,扎扎实实练好内功,拥抱合规的“阳光筹划”,才是企业穿越政策周期、实现长远发展的不二法门。 税收优惠永远只是锦上添花,真正能让你立于不败之地的,永远是满足市场需求的产品、持续创新的能力和高效运营的管理体系。

专业税筹师定制税务筹划方案!

复制微信号