企业税收返还比例大揭秘,原来回头钱是这么算的!

“税收返还”这个词儿,听起来就像天上掉馅饼?不少老板可能都听过这回事儿,但具体到自己公司能拿回多少?怎么拿? 心里往往是一笔糊涂账,今天咱们就抛开那些拗口的术语,掰开了揉碎了,好好聊聊决定企业税收返还比例高低的那些“门道儿”,让您心里有个明白账!

地方政府的“诚意金”:区域政策是主导因素

- 招商引资的“王牌”: 想象一下,各地政府就像精明的“招商经理”,为了吸引优质企业落户,最直接、最常用的“杀手锏”就是税收返还!经济欠发达地区、新设立的开发区、产业园区,往往砸重金,开出高达地方留存部分 70%-90%甚至更高的返还比例!为啥?就图您能带来就业、拉动经济、形成产业集群。

- 成熟区域的“精选策略”: 北上广深这些经济高地,或者成熟的产业园区,虽然“不差企业”,但为了精准吸引高精尖、总部经济、战略性新兴产业,同样会拿出真金白银,不过这里的返还比例会更“挑剔”,可能集中在地方留存部分的 40%-70%,而且对企业的门槛(比如投资额、产值、科技含量)卡得更严。

- “一事一议”的超级VIP待遇: 如果您是行业巨头、投资额动辄几十亿上百亿的大项目,或者掌握核心技术的“独角兽”,恭喜!地方政府很可能为您量身定制专属政策,这种“一事一议”的谈判空间极大,返还比例和年限都可能突破常规上限,是实实在在的“超国民待遇”。

- 地方财政的“家底”厚薄: 政策再好,也得政府有钱兑现才行!财政实力雄厚的地区,兑现返还更爽快,比例也可能更“大方”,反之,财政紧张的地方,即使政策写得天花乱坠,企业也要多留个心眼,关注其实际支付能力和信用记录。

案例直击: 某知名芯片设计公司计划在中西部某新设立的高科技产业园投资建厂,当地政府为了拿下这个项目,开出的条件是:企业所得税地方留存部分(占总额40%)的前五年返还90%,后五年返还70%;增值税地方留存部分(占总额50%)的前三年返还80%,这个比例,放在一线城市核心区几乎不可想象。

您干哪一行?产业方向决定“受宠”程度

- 国家战略的“心头好”: 国家大力扶持的产业,就是税收返还政策倾斜的“宠儿”!高新技术企业(尤其是集成电路、生物医药、人工智能等)、先进制造业、现代服务业(研发设计、信息技术服务等)、节能环保、新能源等领域的企业,往往能享受到更高比例、更长年限的返还,为啥?因为符合国家发展大方向!

- 地方经济的“顶梁柱”: 每个地方都有自己的“特色菜”和“支柱产业”,比如某市重点发展汽车制造,那么相关零部件、技术研发企业就能享受更好的返还政策;某省主打文化旅游,那么大型文旅项目、文创企业可能就是重点扶持对象。和当地重点产业方向高度契合,是拿到高比例返还的关键。

- 传统行业的“区别对待”: 对于高耗能、高污染或者产能严重过剩的行业,别说高比例返还了,税收优惠都很少,甚至面临更严格的环保税、资源税等,像普通的商贸、餐饮、低端加工制造等,除非是大型的、能带动大量就业的,否则能争取到的返还比例普遍偏低,甚至没有。

一句话总结: 政策的风往哪儿吹,税收返还的“肥肉”就往哪儿掉! 选对赛道,事半功倍。

交得多,返得多?税种与贡献值是硬道理

- “大户”才有议价权: 企业给地方财政做的贡献,是谈判返还比例最硬的底气!一年纳税几十万的小微企业,和一年纳税几千万、上亿的“纳税大户”,能谈下来的返还比例天差地别,地方政府更愿意把“大礼包”送给能实实在在带来巨额税收的企业。

- 税种不同,“含金量”不同:

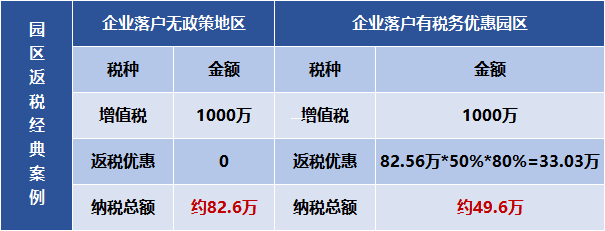

- 增值税: 这是地方财政的“大头”之一(地方留存50%),很多地方尤其青睐能带来大规模增值税的企业(比如大型制造业、大宗贸易),返还政策常以此税种为主,比例可观。

- 企业所得税: 同样是地方收入的重要来源(地方留存40%),对于高新技术企业、研发型企业,返还所得税地方留成部分是很常见的优惠。

- 个人所得税(针对特定人才): 为了吸引高端人才,有些地方会对高管、核心技术人员的工资薪金所得缴纳的个人所得税地方留存部分(占总额40%),给予一定比例的返还给企业或个人。

- “增量”的魔力: 不少地方政策非常聪明,不是按你交税的绝对数返还,而是看“增量”!设定一个基准年(通常是落户前一年或上年),超过这个基数的税收增长部分的地方留存,才按高比例返还,这既能激励企业做大做强,也减轻了地方财政的当期压力。

算盘打得精: 一家年缴纳增值税5000万的企业(地方留存2500万),如果能争取到80%的返还比例,一年就能拿回2000万!这可不是小数目,能极大改善现金流,支持企业再投入。

承诺的重量:投资强度与产出指标是“对赌”筹码

- 真金白银投下去: 地方政府给高比例返还,不是做慈善,是要看到真投资的!您在协议里承诺的固定资产投资额(厂房、设备等)、注册资本实缴到位情况,是衡量企业诚意的关键指标,投资额越大、落地越快,您谈判返还比例的腰杆就越硬。

- 未来能带来多少“面包”?: 除了投钱,还得看未来能创造多少价值!地方政府最关心的产出指标通常包括:

- 年产值/营业收入: 能冲到多大规模?

- 年度税收总额: 这是最直接的财政贡献。

- 解决本地就业人数: 能提供多少饭碗?

- 科技含量指标(如专利数、研发投入占比): 对于高新技术企业尤为重要。

- “对赌协议”的实质: 很多返还政策是分期兑现的,并且和企业是否达到承诺的投资进度、产出指标严格挂钩!签协议时拍胸脯保证“三年产值十个亿”,结果三年到了才一个亿?那对不起,承诺的高比例返还可能大幅缩水,甚至直接取消,这就是一种基于绩效的“对赌”。

老板们注意了: 承诺时豪情万丈,兑现时量力而行! 签协议前务必评估自身实力,确保能达到关键考核指标,否则画个大饼却拿不到预期的返还,就得不偿失了。

身份就是“通行证”:企业资质是加分项

- “高新”金字招牌: 拥有国家高新技术企业证书,几乎是在全国范围内争取更好税收返还政策的“硬通货”,即使地方上没有专门针对您的行业政策,仅凭“高新”身份,在很多区域也能自动享受比较优惠的返还待遇(比如地方留存部分返还40%-60%很常见)。

- “专精特新”的潜力股: 被评为国家级或省级的“专精特新”中小企业、“小巨人”企业,是政策重点扶持对象,在申请税收返还时极具优势,往往能获得更高比例或更便捷的通道。

- “研发中心”的含金量: 被认定为国家级、省级或市级企业技术中心、工程技术研究中心、重点实验室等,不仅本身可能有专项补贴,在申请地方综合性的税收返还时,也是强有力的加分项,证明您的创新实力。

- 行业龙头与总部经济: 如果是区域性总部、跨国公司总部、行业龙头企业落户,地方政府通常会给予最高级别的礼遇,税收返还比例往往是顶格的。

提醒: 这些资质不是摆设!主动去申请、获取这些官方认证的身份标签,是您合法合规争取更高返还比例的重要资本。

白纸黑字定乾坤:协议条款是最终保障

- 口头承诺?别当真! 地方招商人员口头许诺的返还比例再诱人,也必须落实到具有法律效力的正式书面协议(或承诺书) 上!协议方通常是企业、属地政府(或管委会)、有时财政局也会作为鉴证方,没有书面协议,一切免谈。

- 抠字眼儿的时候到了: 签协议时,务必瞪大眼睛看清:

- 返还基数: 到底是返还全口径税收的地方留存部分,还是仅针对某几个特定税种(如增值税、企业所得税)?地方留存比例是多少(不同税种不同)?

- 返还比例: 是固定比例(如80%),还是阶梯比例(如达到A指标返还X%,达到更高B指标返还Y%)?

- 计算方式: 是按实际缴纳额计算返还,还是按相对于基数的增量计算?基数怎么定的?

- 兑现条件: 必须达到哪些具体的投资、产出、就业指标?如何考核?多久考核一次?不达标的后果是什么?(比例降低?暂停?取消?)

- 兑现时间: 是按年返还?按季度返还?是自然年度结束后,还是企业财年结束后?具体操作流程和时间节点?

- 兑现方式: 是直接财政拨款返还到企业账户?还是需要企业先缴后返(即先全额交税,再走流程申请返还)?后者对企业现金流压力较大。

- 政策期限: 政策享受期是几年?到期后是否续期?续期条件是什么?

- 稳定性条款: 有没有类似“如遇国家政策重大调整,双方协商解决”的条款?这对长期稳定性很重要。

- 专业的事交给专业的人: 强烈建议在签署此类重要协议前,聘请专业的财税顾问或律师进行审核,他们能帮您识别潜在风险点,确保条款清晰、可操作、合法合规,保障您的权益。

血泪教训: 曾有一家企业轻信招商人员口头承诺的高比例返还,草签了协议,结果发现正式协议中返还基数计算方式模糊不清,且设置了几乎不可能完成的超高增长指标作为兑现前提,导致最终实际到手返还远低于预期,悔之晚矣。

摸清门道,用好政策红利

税收返还比例的高低,绝不是撞大运,而是区域政策、产业方向、企业贡献、投资承诺、自身资质、协议条款等多方面因素综合作用的结果,它像一场精心设计的“政策彩蛋”,只留给那些了解规则、做好准备、并且实力与之匹配的企业。

作为企业掌舵人,想拿到更优厚的“回头钱”:

- 抬头看天: 深入研究国家产业政策和目标落户地的招商政策重点,让您的业务尽可能贴合“风口”。

- 低头看路: 客观评估自身的投资能力、预期税收贡献和可达到的产出指标,合理设定预期。

- 强身健体: 积极获取高新技术企业、“专精特新”等含金量高的资质认证,提升自身筹码。

- 精打细算: 与地方政府/园区深入、坦诚地沟通谈判,明确自身诉求。

- 白纸黑字: 务必签订权责清晰、条款明确的书面协议,并借助专业力量把关。

把这几个关键“按钮”都按对了,您才有可能在合法合规的前提下,最大化地享受到税收返还的政策红利,为企业发展注入强劲动力!别让该属于您的“真金白银”,白白溜走了!

专业税筹师定制税务筹划方案!

复制微信号