别踩雷!违规招商引资涉税问题三个不得详解,这些红线碰不得!

“王总,咱们区给您的企业三年免税政策,只要把总部迁过来!”

“李局长,这种税收返还协议真的合法吗?”

这样的对话,正在许多招商部门和企业之间悄然发生,随着各地招商引资竞争白热化,一些地方为了吸引企业落地,不惜在税收政策上“大胆创新”,却不知不觉踏入了违规操作的灰色地带,税务部门频频强调的“三个不得”,正是给这些行为划出的明确红线。

我们就来彻底搞懂这“三个不得”到底指什么,为什么说它们是企业和发展中的“隐形地雷”。

先来说说背景:为什么会有“三个不得”?

去年,东部某开发区因为违规给予企业税收返还,被审计署点名批评,最终不仅企业要补缴税款,连开发区主要领导都受到了处分,这样的事情并非个例。

随着经济下行压力增大,地方政府为了拉动经济增长,各出奇招吸引投资,有的地方财政紧张,就想通过“税收优惠”这个诱饵来吸引企业,但问题是,很多地方给出的所谓“优惠”,实际上已经违反了国家统一的税收法律法规。

这就是“三个不得”出台的背景——为了规范招商引资行为,维护市场公平竞争,防止税收流失,确保国家税政统一。

“三个不得”具体指什么?

根据财政部和国家税务总局的相关文件,“三个不得”明确禁止以下三类行为:

第一个不得:不得违规制定或执行税收优惠政策

什么意思呢?就是说,除了国务院明确规定的税收优惠政策外,地方政府不得自行出台或变相制定税收优惠政策。

举个例子你就明白了:

某县为了吸引一家制造业企业落户,私下承诺:“按照国家规定,你们企业所得税应该是25%,但我们地方留成部分可以返还20%,相当于你们实际税负只有20%。”这种操作,就属于典型的违规制定税收优惠政策。

为什么这样不行?因为税收政策必须是全国统一的,如果每个地方都自己搞一套,就会出现“税收洼地”,企业不是为了真正的经营效益选址,而是为了税收优惠选址,这就扭曲了市场资源配置。

更具体地说,这种违规行为通常有几种表现形式:

-

直接减免型:“你们前三年企业所得税全免,后两年减半征收”—— 这种话现在很少有地方敢明说了,但变相的说法很多。

-

先征后返型:这是最隐蔽也最常见的形式。“你们先按规定交税,然后我们通过财政补贴、奖励等形式返还一部分”。

-

核定征收滥用型:对一些本该查账征收的企业,强行采用核定征收,而且核定利润率明显偏低。

第二个不得:不得通过财政返还等方式变相减免税费

这个“不得”特别有现实针对性,现在明目张胆地减免税不敢了,于是就玩起了“变脸游戏”——明面上企业依法纳税,暗地里地方政府通过财政支出渠道把钱“还”给企业。

这种操作有多普遍?某地税务干部私下透露,他们那里几乎每个招商引资项目都有类似的“抽屉协议”——就是不敢拿到台面上的私下承诺。

常见的变相返还形式包括:

-

产业扶持资金:名义上是支持企业发展产业,实际上金额与企业缴纳的税收直接挂钩。

-

经济发展奖励:企业一旦达到某个纳税规模,就给予相应比例的“奖励”。

-

人才引进补贴:巧立名目,通过各种补贴渠道返还税款。

-

土地价款返还:在土地出让环节做文章,变相降低企业成本。

有个真实案例:某互联网企业与地方政府签订协议,约定企业缴纳的增值税和地方留成部分,按70%的比例以“产业创新基金”名义返还,三年间,企业获得返还资金近亿元,最后税务稽查时,认定这种做法违规,企业被迫补缴税款,地方政府也被问责。

第三个不得:不得以任何形式侵害国家税收权益

这个“不得”是兜底条款,意思是无论用什么花样,只要实质上是损害了国家税收权益的行为,都在禁止之列。

比如说,某地方为了吸引影视明星的工作室落户,允许其按照极低的利润率核定征收个人所得税,这就是典型的侵害国家税收权益——本来应该按实际收入征税,结果变成了象征性地收一点。

还有一种常见情况是纵容企业滥用税收协定,比如有的地方明知某个跨境交易安排的主要目的就是避税,却为了吸引外资而睁一只眼闭一只眼。

为什么国家要严格禁止这些行为?

为了公平。 想象一下,两个同样的企业,一个因为拿到了税收返还而实际税负只有15%,另一个老实纳税的企业税负是25%,这还怎么公平竞争?

为了财政安全。 税收是国家的血脉,随意减免会导致财政收入流失,最终影响公共服务和民生保障。

为了资源优化配置。 企业投资决策应该基于市场因素,而不是哪里税收优惠多就去哪里,扭曲的税收政策会导致资源错配。

为了法治建设。 税收法定原则是我国税制的基本原则,任何地方、任何人都无权擅自改变。

企业面对“三个不得”应该注意什么?

如果你是企业的财务负责人或决策者,在面对地方政府的“优惠承诺”时,一定要保持清醒:

-

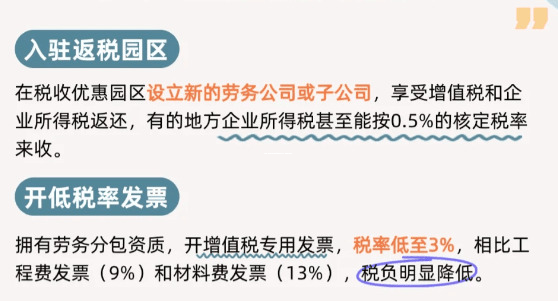

分辨“真优惠”和“假优惠”:国家统一的税收优惠政策是合法的,比如高新技术企业15%的税率、研发费用加计扣除等,但地方私自承诺的“优惠”很可能是个坑。

-

警惕“口头承诺”:凡是不敢写进正式协议,或者虽然写进了协议但用语模糊的“优惠”,都要打个问号。

-

考虑长远风险:也许现在能通过特殊政策省点税,但一旦政策清理,可能面临补税、滞纳金甚至罚款,得不偿失。

-

转变发展思路:企业核心竞争力应该是产品、服务和管理,而不是税收套利,靠税收优惠维持的企业,终究走不远。

有个血淋淋的教训:某家企业因为地方承诺税收返还,把总部从一线城市迁到三线城市,结果两年后政策清理,不仅税收优惠没了,因为地理位置偏远导致人才流失、业务萎缩,最终企业陷入困境。

地方政府应该如何合法招商?

地方政府在“三个不得”的约束下,是不是就无所作为了呢?当然不是!合法的招商方式还有很多:

-

提升服务质量:简化审批流程,提高办事效率,降低制度性交易成本。

-

完善基础设施:搞好园区建设,提供完善的生产、生活配套。

-

优化产业生态:围绕主导产业打造完整的产业链条,降低企业协作成本。

-

合法的人才政策:通过合法途径吸引和留住人才。

-

规范的产业扶持:产业扶持资金应该与企业实际投资、就业带动等挂钩,而不是简单与纳税额挂钩。

比如苏州工业园区,之所以能吸引大量外资企业,靠的不是税收优惠,而是专业的服务、完善的产业链和国际化营商环境。

未来趋势:税收监管只会越来越严

随着金税四期的推进,税收监管正在发生深刻变化:

-

数据化:税务部门获取和分析数据的能力空前增强,任何异常都难逃“法眼”。

-

一体化:银行、工商、社保、税务数据打通,传统的“信息孤岛”被打破。

-

智能化:大数据分析能够自动识别税收风险,精准发现问题。

这意味着,无论是企业还是地方政府,以往的“小聪明”空间会越来越小,合规经营、依法纳税才是长久之道。

招商引资本是好事,但不能以破坏税收公平和市场秩序为代价。“三个不得”就像三条高压线,提醒着各级政府和企业:发展要走在合法的轨道上。

对于企业来说,听到“特殊税收政策”时要多问几个为什么,咨询专业机构,避免踩雷,对于地方政府来说,要转变招商理念,从靠政策优惠转向靠环境和服务取胜。

阳光下没有新鲜事,所有藏在抽屉里的协议,终有见光的一天,唯有合规,才能行稳致远;唯有公平,才是最好的营商环境。

专业税筹师定制税务筹划方案!

复制微信号