核定征收率与核定应税所得率表的本质差异解析

在税务筹划实践中,核定征收率与核定应税所得率表是两种常见的税收核定方式,这两种制度看似相似,实则存在根本性差异,本文将深入剖析两者的核心区别,帮助纳税人准确把握政策要点。

概念定义层面的根本区别

核定征收率是税务机关根据纳税人经营特点直接核定的综合征收比例,其计算公式为:应纳税额=应税收入×核定征收率,这种模式下,征收率已包含税率要素,可直接计算最终税款。而核定应税所得率是税务机关核定的利润率指标,需要结合法定税率计算税款,其计算公式为:应纳税所得额=应税收入×应税所得率,应纳税额=应纳税所得额×适用税率,例如制造业企业核定应税所得率5%,需再乘以25%的企业所得税率。

法律依据与适用场景差异

核定征收率的法律依据主要见于《税收征收管理法》第三十五条,适用于账簿不健全、难以查账的小规模纳税人,常见于个体工商户个人所得税核定、小规模纳税人增值税简易征收等场景。核定应税所得率则主要依据《企业所得税核定征收办法》(国税发〔2008〕30号),适用于企业所得税的核定征收,主要针对会计制度不健全但具有成本费用核算能力的企业,需要分行业确定所得率。

计算模型的技术性区别

以年收入500万元的服务业企业为例: - 核定征收率模式(假设征收率3%):500万×3%=15万元直接作为应纳税额 - 核定应税所得率模式(假设所得率10%):500万×10%=50万应纳税所得额,再按25%税率计算:50万×25%=12.5万元由此可见,虽然核定征收率数值更低,但实际税负可能更高,这种计算差异直接影响企业的现金流和税务成本。

行业适用标准的差异性

核定征收率通常不分行业统一适用,如小规模纳税人增值税3%征收率,而核定应税所得率表严格划分行业标准, - 制造业:5%-15% - 批发零售业:4%-15% - 建筑业:8%-20% - 娱乐业:15%-30%这种行业差异要求纳税人必须准确界定自身主营业务,避免错误适用税率带来的税务风险。

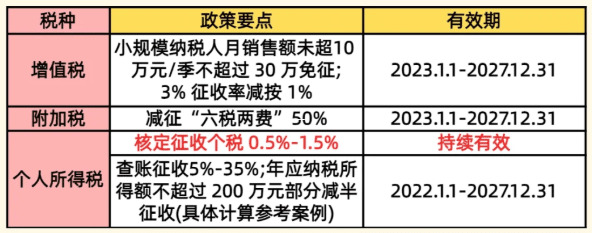

税收优惠政策的适用性差异

在享受税收优惠政策时,两种核定方式存在显著区别: 1. 核定征收率模式下通常不得享受行业性税收优惠 2. 核定应税所得率模式下可以叠加享受优惠政策,如小型微利企业优惠税率 3. 研发费用加计扣除等专项政策仅在查账征收或核定应税所得率模式下适用财务核算要求的差异性

采用核定征收率的企业,税务机关一般不要求建立完整成本账簿,只需记录收入数据即可,而核定应税所得率企业需要具备基本的成本费用核算能力,能够准确划分不同项目收入对应的成本支出。税务风险管控要点差异

对于核定征收率纳税人,主要风险点在于: - 混合经营时的税率适用错误 - 临界点收入额的监控(如小规模纳税人500万标准) - 开票额度与申报收入的匹配性

核定应税所得率纳税人需要特别关注:

- 多业经营时的行业划分准确性

- 成本费用分摊的合理性

- 优惠政策适用的合规性

转换机制的差异性比较

两种核定方式在转换程序上存在明显区别: 1. 核定征收率转为查账征收:通常需要完整年度的账簿重建 2. 核定应税所得率转为查账征收:需提供连续3年的成本核算资料 3. 两种核定方式之间的转换:需要重新进行税种核定申请税务筹划中的应用策略

1. 收入结构设计:对混合经营企业,可通过业务拆分适用不同核定方式 2. 成本费用控制:核定应税所得率企业需重点监控成本率指标 3. 规模控制:针对小规模纳税人标准进行收入进度管理 4. 区域政策利用:部分地区对特定行业有特殊核定政策建议企业在选择核定方式时,应综合考量以下因素:

- 实际利润率水平

- 财务管理能力

- 行业发展特点

- 区域税收政策

- 未来发展规划

通过系统分析可以看出,虽然两种核定方式都是简化征管的手段,但在政策定位、适用对象、计算方法和风险特征等方面存在本质区别,纳税人应当结合自身经营特点,在专业机构指导下进行科学选择,既要确保合规性,又要实现税负优化。

微信号:15137101602

专业税筹师定制税务筹划方案!

复制微信号

专业税筹师定制税务筹划方案!

复制微信号

智小账专业税筹团队,专注税收筹划!