园区返税怎么返?手把手教你搞懂政府给的现金红包

先弄懂基础逻辑:政府为什么给你返钱?

地方政府需要税收和就业,企业需要降低成本,这就形成了“双向奔赴”,地方园区通过税收返还政策吸引企业入驻,企业降低税负,政府获得长期税收和就业机会——典型的共赢模式。

关键要明白一点:返的不是“税款本身”,而是地方留成部分,比如增值税中央和地方五五分成,企业所得税六四分成,园区能操作的就是把自己口袋里的地方分成部分掏出一部分返还给企业,这就好比你家交了100元物业费,物业公司从中拿出20元给你发张超市代金券,本质上还是鼓励你持续在这个小区消费。

返还流程六步走,一步步跟着做

第一步:前期摸底,匹配政策 不是所有企业都适合迁园区!先算清楚三笔账:

- 税收规模账:年纳税额低于30万的企业基本不用考虑,返还金额可能抵不上迁移成本

- 产业匹配账:精密制造企业去文创园区?可能享受不到专项政策

- 隐性成本账:员工通勤、客户拜访、供应链距离这些都要纳入计算

实战技巧:直接联系园区招商局,要求提供“政策匹配分析表”,正规园区会主动帮你测算迁移后的净收益,甚至提供同类型企业案例参考。

第二步:谈判签约,锁定条款 这是最关键的环节!一定要白纸黑字明确:

- 返还基数:是按实缴税金计算?还是扣除退税后的净额?

- 返还比例:阶梯比例还是固定比例?纳税100万以下返50%,100-300万部分返60%”

- 返还周期:季度返?半年返?年度返?(建议争取季度返还,缓解现金流压力)

- 兑现条件:是否需要持续达到特定营收/用工规模?

血泪教训:某企业轻信“最高返90%”的口头承诺,签约才发现要纳税5000万以上才能享受该比例,务必要求把返还公式写进投资协议附件!

第三步:落地注册,规范操作 常见有三种落户方式:

- 新设公司:最干净利落,适用于新业务板块

- 迁移主体:原公司整体搬迁,涉及工商、税务、银行全套变更

- 分公司模式:部分业务拆分落户,风险隔离但税务处理较复杂

注意陷阱:警惕“注册型招商”——没有实际经营场所和人员,纯为避税而注册,税务严查下可能被认定虚开风险。

第四步:正常纳税,申报返还 完成纳税后,按园区要求提交返还申请材料,通常包括:

- 加盖公章的返还申请表

- 完税证明复印件

- 当期财务报表

- 银行账户信息确认函

第五步:财政审核,资金拨付 园区财政局/招商局会审核企业履约情况(投资进度、用工数量等),通过后向企业账户拨付资金,这里有个细节:返还金额通常注明“产业发展资金”、“财政奖励”等科目,避免税务争议。

第六步:后续维护,动态调整 每季度与招商专员对接一次,了解政策变更动向,好的园区会主动推送新政解读,甚至针对企业个性化需求调整扶持策略。

返税类型详解:哪种最适合你?

即征即返型(适合现金流紧张企业) 当月纳税,次月返还,相当于政府给你做了个“税收分期付款”,最快见过纳税后10个工作日内到账的案例。

达标返还型(适合稳定增长企业) 设定年度纳税总额门槛,达标后按约定比例统一返还,比如年度实缴税金超200万部分按70%返还。

增量返还型(适合高成长企业) 以上年度纳税为基数,对增长部分给予更高比例返还,比如今年比去年多交的税,返还比例可提高20个百分点。

专项补贴型(配合特定政策) 与人才引进、研发投入、固定资产投资等绑定,返还资金需专款专用并提交使用报告。

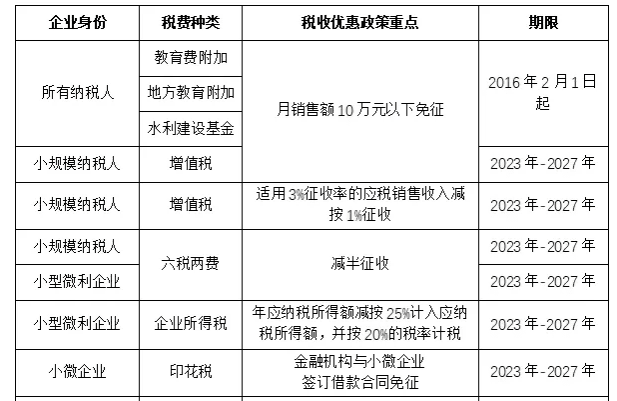

能返哪些税种?比例大概多少?

- 增值税:地方留成(50%)的30%-80%

- 企业所得税:地方留成(40%)的20%-70%

- 个人所得税:针对高管/专家,返还实缴额的10%-30%(注:部分地区已规范)

- 印花税、城建税:部分园区全额返还地方留成

重要提示:不同地区、不同行业比例差异巨大,上海临港新片区对重点产业企业所得税最高可返地方留成的80%,而一般县级园区可能只有30%。

算个明白账:看看实际案例

某智能制造企业年增值税200万,企业所得税80万,落户某长三角园区:

- 增值税地方留成:200万*50%=100万

- 企业所得税地方留成:80万*40%=32万

- 约定返还比例:增值税返60%,企业所得税返50%

- 年度可获得返还:100万60% + 32万50% = 60万+16万=76万元

这笔钱相当于直接增加净利润!如果企业利润率10%,相当于要做760万的增量业务才能赚到。

避坑指南:这些雷区千万别踩

- 承诺越夸张,风险越大:“返还90%”“100%返还”基本是忽悠,正规园区不会超过地方留成部分的90%

- 警惕“垫税”陷阱:所谓先垫付返还款再后期抵扣的操作,涉嫌违规骗税

- 政策连续性风险:换届、政策调整可能导致承诺无法兑现,尽量选择经济稳定的发达地区园区

- 税务合规是底线:任何返还都以合法纳税为前提,虚开发票骗补必定人财两空

- 异地注册的隐性成本:跨省园区可能面临税务稽查、社保缴纳等协调难题

未来趋势:监管收紧下的合法路径

随着金税四期上线,税收监管越来越精准,2025年多地已清理“空壳企业”注册,未来返税政策呈现三大趋势:

- 从“普适性返还”转向“产业导向型奖励”:高科技、专精特新企业更受青睐

- 从“单纯看纳税额”转向“综合贡献评价”:就业带动、研发投入、产业链配套都纳入考核

- 从“前期承诺”转向“事后兑现”:先达标后返还成为主流,兑现周期缩短

专业税筹师定制税务筹划方案!

复制微信号