招商引资奖励为何频频不兑现?财税专家带你深度解析

大家好,我是老王,一个在财税领域摸爬滚打了十几年的老手,咱们来聊聊一个让很多企业老板头疼的话题:招商引资奖励不兑现,你是不是也遇到过这种情况?政府热情地邀请你去投资,承诺各种优惠,比如税收减免、现金补贴,甚至免费土地,但等到项目落地后,那些奖励却像空中楼阁一样,迟迟不见踪影,这不仅让人 frustration,还可能让企业陷入财务危机,别急,今天我就用大白话,带你从头到尾剖析这个问题,分享一些实用的应对策略,咱们不搞那些高大上的理论,就说说实实在在的事儿。

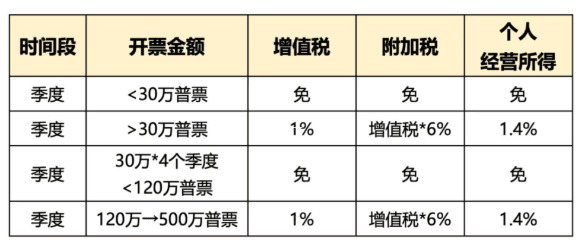

咱们得明白什么是招商引资奖励,就是地方政府为了吸引企业来投资,推出的一系列优惠政策,这些奖励通常包括税收方面的好处,比如企业所得税减免、增值税返还,还有直接的资金补贴、土地优惠,甚至是一些配套服务,比如简化审批流程、提供人才支持,想象一下,如果你是个企业家,听到这些诱惑,肯定会心动吧?毕竟,谁不想省点钱、多赚点呢?但问题就在于,这些承诺有时候只是“画饼”,实际兑现起来却困难重重。

为什么招商引资奖励会不兑现呢?这背后有多方面的原因,咱们一个一个来说。

第一,政府财政压力大。 很多地方政府在招商引资时,可能会过度承诺,因为他们是基于当时的财政状况来制定政策的,但经济环境变化快,比如疫情过后,地方税收减少,支出增加,财政预算就可能紧张,这时,原本计划用于奖励的资金就被挪用到更紧急的地方,比如民生保障或基础设施建设,举个例子,某地政府在2025年招引了一家制造业企业,承诺每年给予500万元的税收返还,但到了2025年,由于经济下行,地方税收缩水,政府只好推迟或取消这部分奖励,企业等了又等,最后只能自认倒霉,这种情形很常见,尤其是中小城市,财政基础薄弱,更容易出现兑现问题。

第二,政策不稳定或变化。 政府的政策不是一成不变的,新官上任三把火,领导换了,政策方向也可能调整,招商引资的奖励政策是基于特定时期的经济目标制定的,比如促进某个产业发展,但如果国家宏观政策变化,比如环保要求提高,地方政府可能被迫修改原有政策,导致奖励无法兑现,再说,有些政策本身就不够明确,条款模糊,执行起来就有漏洞,政策里说“符合条件的企业享受税收优惠”,但“条件”是什么?可能定义不清,导致企业申请时被卡住,我见过一个案例:一家科技公司被招引到某高新区,政策承诺研发费用加计扣除,但后来地方出台新规,要求企业必须获得特定认证才能享受,而企业没及时跟进,奖励就泡汤了。

第三,执行层面的问题。 官僚主义、效率低下,这些老生常谈的问题在招商引资中也很突出,政府部門之间协调不畅,审批流程复杂,可能导致奖励发放延迟甚至失败,企业需要向多个部门提交材料,如果某个环节卡住,整个流程就停滞了,更有甚者,个别官员可能利用职权谋私,索要“好处费”,如果企业不配合,奖励就被无限期搁置,这种 corruption 虽然不普遍,但确实存在,让企业雪上加霜,我记得有家餐饮企业,被招引到一个小城镇,政府承诺头三年免税,但企业开业后,去申请免税时,却被告知需要“打点”关系,否则手续办不下来,企业主一气之下,直接放弃了,损失了不少投资。

第四,企业自身因素。 奖励不兑现也不全是政府的错,企业可能没有完全履行投资承诺,比如投资额不到位、就业岗位没创造够,或者项目进展缓慢,政府奖励往往是 conditional的,基于企业达到某些指标,如果企业没达标,奖励自然就没了,但问题在于,这些指标可能设定得不合理,或者企业因为市场变化无法完成,政府要求企业在一两年内创造100个 jobs,但经济不景气,招聘困难,企业就难达标,这时,双方就容易扯皮,政府说企业没做到,企业说政府条件太苛刻。

那招商引资奖励不兑现,会带来什么影响呢?这可是个大问题,不仅影响企业,还波及整个经济生态。

最直接的就是财务损失,企业可能基于这些奖励做了投资决策,比如扩大生产、 hiring 员工,如果奖励没兑现,现金流就会紧张,甚至导致亏损,小企业尤其脆弱,可能因此倒闭,更重要的是,信任危机,企业会对政府失去信心,以后再也不愿去投资,甚至传播负面口碑,影响其他企业的决策,长期来看,这会让地方经济受损,因为招商引资是拉动增长的重要手段,如果企业都怕了,谁还敢来?

对政府而言, 信誉扫地,地方政府如果频繁不兑现奖励,会被贴上“不诚信”的标签,影响招商引资的效果,这可能导致恶性循环:越没钱越招不到商,越招不到商越没钱,这可能引发法律纠纷,企业如果较真,可能会通过诉讼要求兑现奖励,政府就得花时间金钱打官司, further 拖累行政效率。

从宏观角度看, 这会扭曲资源配置,企业可能因为虚假奖励而过度投资某些领域,造成产能过剩或资源浪费,它削弱了市场公平性,那些依赖奖励的企业可能在与不依赖奖励的企业竞争时处于劣势,影响整体经济效率。

面对招商引资奖励不兑现,企业该怎么办呢?作为财税专家,我给大家支几招,预防胜于治疗。

做好前期调研。 在决定投资前,别光听政府忽悠,要多做功课,研究一下地方的财政状况和政策历史,看看过去有没有类似奖励兑现的案例,可以通过公开渠道查地方预算报告,或咨询当地企业了解实际情况,如果可能,聘请专业顾问或律师帮忙评估风险,财税方面,重点看税收政策的可持续性,如果地方负债高,奖励兑现的可能性就低。

签订详细合同。 口头承诺不可靠,一定要白纸黑字写进合同,合同里要明确奖励的具体内容、兑现条件、时间表、以及违约责任的条款,税收减免要写清楚减免比例、期限,和申请流程,资金补贴要注明发放时间和方式,最好加入第三方监督机制,比如由会计师事务所 audit 兑现情况,我建议企业主在签合同前,找财税专家审核,避免漏洞。

第三,保持沟通和记录。 投资过程中,定期与政府部門沟通,了解政策变化,保存所有往来文件、邮件、会议记录,作为证据,如果奖励迟迟不兑现,可以先友好协商,出示合同要求履行,如果不行,再考虑法律途径,在中国,行政诉讼可能耗时耗力,所以尽量通过协商解决。

第四,多元化财务规划。 别把宝全押在政府奖励上,企业应该有自己的财务缓冲,比如预留应急资金,或通过其他渠道融资,财税上,合理规划税务,利用现有的税收优惠政策,而不是依赖未兑现的承诺,即使地方奖励没来,国家层面的研发费用加计扣除政策可能 still 适用,企业可以主动申请。

如果问题严重,寻求专业帮助。 找财税顾问或律师介入,他们熟悉相关法律法规,能帮你维权,有时,通过媒体曝光或行业协会施压,也能促使政府兑现承诺,但要注意方式方法,避免激化矛盾。

说到这儿,我想分享一个真实案例(略去具体名称以保护隐私),一家制造业企业被某地政府招引,承诺五年内企业所得税减半,企业投资了上千万元建厂,但两年后,政府以财政困难为由拒绝兑现,企业主没有放弃,他收集了所有合同和沟通记录,聘请了律师发函要求,他通过当地商会向政府反映,强调如果不兑现,会影响其他投资者的信心,政府妥协了,分期兑现了部分奖励,虽然不是全额,但至少挽回了一些损失,这个故事告诉我们, persistence 和正确策略很重要。

从政府角度,我也想说几句,地方政府应该提高政策透明度和管理水平,制定奖励政策时,要基于 realistic 财政预算,避免过度承诺,执行层面,简化流程,提高效率,减少官僚主义,还可以引入第三方评估,确保政策公平公正,长期看,这能 build trust,吸引更多优质投资。

招商引资奖励不兑现是个复杂问题,涉及财税、法律、管理等多方面,作为企业主,你要精明点,别被糖衣炮弹迷惑,作为政府,要讲诚信,兑现承诺才能共赢,希望今天的分享对你有帮助,如果你有类似经历或问题,欢迎在评论区聊聊,咱们一起探讨,在商业世界里,知识就是力量,多学点财税知识,能让你少走弯路,下次再见!

专业税筹师定制税务筹划方案!

复制微信号