个体工商户核定征收率与核定应税所得率的深度解析

在我国税收体系中,个体工商户的税收管理一直备受关注,核定征收率和核定应税所得率作为两种常见的税收核定方式,在实务中既存在显著差异又容易产生混淆,本文将从政策依据、计算逻辑、适用场景等维度展开系统分析,帮助纳税人正确理解并合理运用这两种核定方式。

基础概念辨析:两种核定方式的本质差异

核定征收率与核定应税所得率虽同属核定征收范畴,但存在本质区别,核定征收率是税务机关直接根据行业特征核定的综合征收比例,其计算公式为:应纳税额=收入总额×核定征收率,这种方式将成本费用扣除与税率计算合并简化,常见于小规模纳税人管理。而核定应税所得率则是先核定应纳税所得额占收入的比例,再适用对应税率计算税款,其计算分两步完成:首先确定应税所得额=收入总额×应税所得率,然后计算应纳税额=应税所得额×适用税率,这种方式更接近查账征收的计算逻辑,保留了利润核算的基本框架。

政策适用场景的对比分析

从适用对象看,核定征收率多适用于会计核算不健全、难以准确核算成本费用的个体工商户,典型应用场景包括:夜市摊位、小型零售店铺、流动服务摊点等,部分地区的政策显示,月销售额10万元以下的个体户多采用此方式。核定应税所得率则常见于具有一定经营规模但账簿不完整的纳税人,小型加工厂、区域连锁服务机构、季节性经营商户等,这类纳税人虽能提供部分收支凭证,但难以满足查账征收的完整核算要求,国家税务总局2025年修订的《个体工商户税收定期定额征收管理办法》对此有明确界定。

具体计算模型的实证研究

以某餐饮个体户为例,假设季度营业收入50万元,当地核定征收率为1.5%,则应纳税额=500,000×1.5%=7,500元,若采用应税所得率方式,假设核定应税所得率为10%,适用经营所得税率表第二档10%税率,则计算过程为:500,000×10%=50,000元应税所得额,应纳税额=50,000×10%-1,500=3,500元(速算扣除数),两者计算结果差异显著,凸显政策选择的敏感性。值得注意的是,部分地区实行"双定"征收(定期定额),将核定征收率与开票限额相结合,例如深圳某区对建材零售个体户的核定标准为:月销售额不超过15万元时征收率0.8%,超过部分按1.2%计征,这种阶梯式设计既考虑了税收公平又兼顾征管效率。

政策选择的决策树模型构建

纳税人进行政策选择时应建立多维决策框架:首先评估自身核算能力,若完全无法建账则只能选择核定征收率;其次测算不同方式下的税负差异,需考虑行业平均利润率、费用占比等参数;最后还要预判业务发展趋势,如预计成本费用将显著增加的,应税所得率方式可能更具优势。建议建立动态测算模型:将预计收入、可验证成本、行业利润率等变量输入,模拟不同征收方式下的税负变化曲线,特别是对于处于业务扩张期的纳税人,应着重分析临界点效应,避免因收入规模突破阈值导致税负激增。

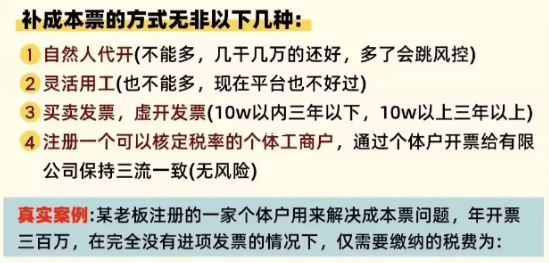

风险防控与合规优化路径

在核定征收率模式下,主要风险点在于隐瞒收入和多头开户,某地税务局2022年稽查案例显示,一五金店通过个人账户收取营业款160万元,最终被追缴税款并处罚金合计28万元,建议纳税人完整保留收付款凭证,定期进行业务流水对账。

采用应税所得率方式的纳税人,应重点关注成本凭证管理,例如某服装加工个体户因未能妥善保管原材料采购发票,导致30万元成本不得税前扣除,额外承担税款4.5万元,建议建立电子化进销存系统,对大宗采购实行专项台账管理。

政策演进趋势与前瞻应对

金税四期上线后,税收监管呈现三大趋势:一是银税数据实时比对,二是经营痕迹多维验证,三是动态核定机制普及,某省试点项目显示,电子营业执照与开票系统的深度整合,使核定征收准确率提升40%。建议纳税人提前布局三项能力建设:数字化记账能力、税务风险预警能力、优惠政策运用能力,特别是要关注地方性税收优惠的时效性,如某经开区对高新技术服务个体户给予应税所得率下浮20%的优惠,但需提前进行资质认定。

典型争议案例的法理剖析

2025年某地法院审理的税务行政诉讼案具有典型意义:个体诊所主张应按核定征收率0.5%缴税,而税务机关认定其应适用8%应税所得率,法院最终支持税务机关决定,关键证据是纳税人曾向医保局申报的财务报表显示利润率达15%,该案例提示纳税人,申报数据的一致性将直接影响核定方式适用。另一则调解案例显示,某建材商采用核定征收率期间,因上游企业破产导致进项损失,经举证说明后,税务机关允许其变更为应税所得率方式重新核算,这体现税收政策的救济功能,但需要纳税人主动履行举证责任。

个体工商户税收核定方式的科学选择,本质上是征纳双方在税收公平与征管效率之间的动态平衡,建议纳税人建立业财税一体化管理思维,既要善用政策红利,又要筑牢合规底线,未来随着智慧税务建设的深化,核定征收将向"数据画像+动态调整"模式演进,这对纳税人的数字化适应能力提出更高要求。

专业税筹师定制税务筹划方案!

复制微信号