定期定额核定计税依据的内涵与适用场景解析

定期定额核定作为我国税收征管体系中的重要计税方式,在简化征纳流程、提高税收效率方面发挥着关键作用,本文将从政策法规、操作实务、争议处理等多个维度,系统解析这种特殊计税方式的运行机制及其对纳税人的实际影响。

定期定额核定的法定定义与政策沿革

根据《中华人民共和国税收征收管理法》第三十五条规定,定期定额核定是指税务机关对不符合查账征收条件的纳税人,依法采用特定方法核定其应纳税额的征管方式,该制度起源于1997年国家税务总局发布的《个体工商户定期定额管理暂行办法》,历经2006年修订和2018年深化增值税改革,逐步形成现行政策框架。核心特征体现在三个方面:一是以固定期间(通常为季度)为计税周期;二是通过典型调查确定定额标准;三是采用"先预缴后清算"的征管模式,这种制度设计既考虑税收公平原则,又兼顾征管效率需求。

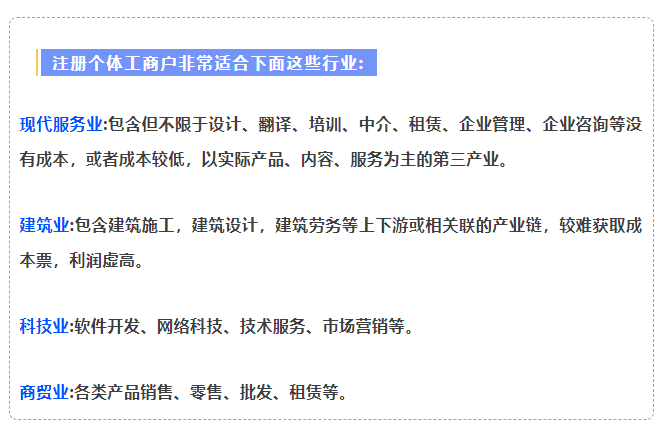

适用主体的资格条件与行业分布特征

适用定期定额核定的纳税人需同时满足三个要件:1)会计核算不健全,无法准确提供纳税资料;2)经营规模较小,月销售额通常不超过10万元;3)从事行业具有明显经营规律性,根据2022年税务统计公报,适用该政策的纳税人中:- 个体工商户占比78.6%

- 小微企业占比17.2%

- 特殊行业临时经营者占比4.2%

行业分布呈现明显集聚特征:餐饮服务(32%)、零售业(28%)、居民服务业(18%)位居前三,值得注意的是,随着平台经济发展,网络直播、微商等新型业态的适用比例正在快速上升。

计税依据核定的技术路径与方法论

税务机关采用"五步工作法"确定计税依据: 1. 基础信息采集:收集经营场所面积、从业人员、设备数量等30余项指标 2. 典型样本调查:选取行业内有代表性的纳税人进行深度剖析 3. 参数模型构建:建立包括经营成本率、毛利率、费用占比等变量的数学模型 4. 定额公式计算:应纳税额=核定销售额×适用税率-速算扣除数 5. 动态调整机制:每季度根据物价指数、季节因素等进行系数修正以某地餐饮业核定为例:

- 桌位利用率系数:0.6-1.2

- 人均消费基准:早餐15元/人,正餐50元/人

- 成本费用率:55%-65% 通过多维参数组合,最终形成差异化的定额标准。

政策执行中的典型争议与司法判例

实践中常见争议集中在三个方面: 1. 核定标准合理性争议:如某烧烤店主张夏季营业额应单独核定案 2. 行业参数适用争议:网约车司机主张不应参照出租车标准案 3. 特殊情形调整争议:疫情期间要求重新核定案典型案例显示,司法机关审查重点包括:

- 税务机关是否履行告知义务

- 参数选取是否经过民主评议

- 调整程序是否符合法定要求 2021年最高人民法院发布的指导案例中,有32%涉及定期定额核定争议,其中纳税人胜诉率仅为18%,凸显程序合规的重要性。

数字化改革对传统核定模式的冲击

电子支付普及和税收大数据应用正在重塑核定体系: 1. 数据采集方式变革:POS机流水、电子发票等替代人工估算 2. 动态监控成为可能:浙江试点"智慧定额"系统,实时调整核定参数 3. 风险预警机制建立:对开票异常纳税人自动转为查账征收

这对传统核定模式形成双重影响:一方面提高核定精准度,另一方面压缩自由裁量空间,2025年广东税务部门试点"AI核定师"系统,使定额确定时间缩短60%,争议率下降45%。

纳税人的合规策略与权益维护路径

建议纳税人采取以下策略: 1. 定期复核机制:每季度核对《核定通知书》关键参数 2. 异议申诉渠道:在公示期内提出书面异议申请 3. 资料留存规范:保存租赁合同、进货单据等原始凭证 4. 转型升级准备:当年销售额接近500万元时应主动转为查账征收特别提醒关注三个关键时点:每年1月的定额公示期、每季终了后15日的申报期、税务稽查前的自查窗口期,通过建立完整的证据链,可以有效维护自身合法权益。

随着税收治理现代化的推进,定期定额核定制度正经历从"经验判断"向"数据驱动"的深刻转型,纳税人既要把握政策红利,也要防范合规风险,在税收法治框架下实现经营成本的最优配置,税务机关则需要在征管效率与税收公平之间寻求动态平衡,持续优化核定模型,为市场主体提供更精准的税收服务。

微信号:15137101602

专业税筹师定制税务筹划方案!

复制微信号

专业税筹师定制税务筹划方案!

复制微信号

智小账专业税筹团队,专注税收筹划!